子ども運動教育学科卒業生たちの学びの先

STATUS OF CAREER

| イベントディレクター 三恵商事株式会社 勤務 |

|

|

|

||

| 大泉 朋希 さん 子ども運動教育学科 卒業 山形県立上山明新館高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?

Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?

Q.なぜ、今の道を選びましたか?

|

||

|

保育士 なとり第二こども園 勤務 |

|

|

| 鈴木 優羽さん 子ども運動教育学科 卒業 福島県立田村高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?

Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?

Q.なぜ、今の道を選びましたか?

|

| イベントディレクター 三恵商事株式会社 勤務 |

|

|

|

大泉 朋希 さん

子ども運動教育学科 卒業 山形県立上山明新館高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?

Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?

Q.なぜ、今の道を選びましたか?

|

| 保育士 なとり第二こども園 勤務 |

|

|

|

鈴木 優羽さん

子ども運動教育学科 卒業 福島県立田村高等学校 出身 Q.今はどんなお仕事をしていますか?

Q.今の場所で自分のどんな力を発揮していますか?

Q.なぜ、今の道を選びましたか?

|

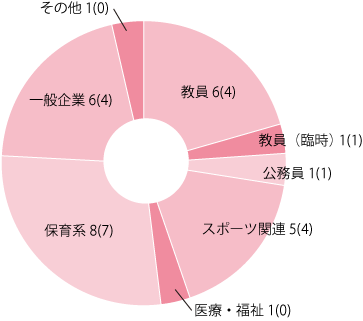

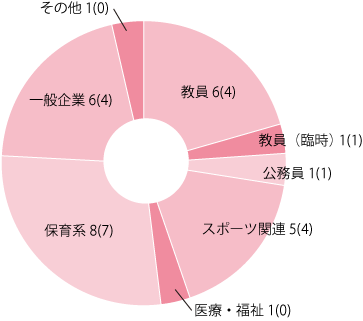

STATUS OF CAREER

子ども運動教育学科 卒業生の進路状況

就職率 96.7%

就職希望者数:30名

内定者合計:29名[男子:8名/女子:21名]

※2023年度(令和6年3月卒)

※グラフ内の()は女子内数[2024年5月1日現在]

主な就職先

幼稚園教諭・保育教諭

(学)荒巻学園 あらまき幼稚園、(学)同朋学園 同朋幼稚園、(学)七郷学園 蒲町こども園、(株)ちゃいるどらんど 岩切こども園、(株)ちゃいるどらんど なないろの里こども園

公務員

女川町役場(保育士)、【保育系】、(福)仙台はげみの会 たんぽぽホーム、(福)まあれ愛恵会 川口青木おおぞら保育園、(福)彩福祉会 うぃず千住大橋駅前保育園、AIAI Child Cara(株) AIAI NURSERY 印西牧の原 、(株)キッズフォレ、幼児活動研究会(株)、いいもり山学園

スポーツ関連

(株)デンソー、(株)こども体育研究所、(株)ゴルフレンジ&24フィットネスアミーゴ

民間企業等

宮城トヨタグループ、(株)コジマ、大潟村あきたこまち生産者協会